国道19号線に並走する形で南北に伸びる塩尻市の高原通り。その一角に店舗を構える中島書店。よく利用するという人曰く、「立ち寄るたびに気になる書籍がいくつも並べられており、ついつい想定外の買い物が増えてしまう」というくらい、行くといつも新たな発見があるお店だ。

書籍の販売だけでなく、地域の人に珈琲と書籍を楽しんでもらうイベントを自主開催したり、食品ロスを防ぐ活動の支援として店頭でパンが配布される日もある。2025年で創業から70年。中島書店は常に地域に寄り添い、地域に愛されるまちの書店として営業を続けてきた。

一方、この70年の間に、まちの書店を取り巻く状況は目まぐるしく変化してきた。インターネット上での情報収集が一般化し、インターネットを通じて楽しめる娯楽コンテンツが増えたこともあり、雑誌や漫画を購入する人が減少するなど、複数の要因が組み合わさって出版業界は衰退の兆しを見せる。それと並行するように書店数も減少しているという(※)。

こうした状況の中でも、地域に愛され続けるまちの書店とは一体どのようなところなのか。また、彼らがまちの中で担っている役割とは何か。そのヒントを探るため、中島書店の中島康吉さん、娘の美智子さんを訪ねた。

※「公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所」の発表(アルメディア調査)によれば、2000年の時点で21,495店あった日本国内の書店数は2020年には11,024店まで減少した

地域の人に愛されるまちの書店

「いらっしゃいませ」と、笑顔で迎えられ入店するや否や目に飛び込んでくるのは、店内のあちこちに設置された企画コーナーや本を紹介する色とりどりのPOP(本のお薦めカード)。一枚ずつ丁寧に綴られた書店員さんのお薦めポイントを読んでいると、今までは手に取ったことのなかったジャンルの本でも、読書欲がじわじわと刺激される。

よく見ると書店員が書いたPOPだけでなく、塩尻市立図書館の司書さんが書いたものも。

「司書のみなさんは、日頃から本に携わっているプロですので、ご一緒しながら非常に学びがあります。また、うちのスタッフだけでお勧めの本を選ぶのとはガラッと方向性が変わって、本の選書が豊かになりますね。今後とも本を届けていく同士として、協力していきたいですし、力を貸して頂きたいと思っています」と、語るのは中島書店代表取締役の中島康吉さんだ。

司書さんだけでなく、中学生の職場体験としてPOPを書いてもらうこともあれば、お店に通うお客さんから自作のPOPを受け取ることもあるとか。本にまつわる多様な視点が共存するからこそ、ひろがりのある選書が実現しているのだろう。

「うちはお客さんと書店員との距離感がうんと近いです。時折、採れたきゅうりとかを頂くこともあります」と、嬉しそうに話す康吉さん。お客さまとの立ち話から新たな企画のアイデアをもらうことも多い中島書店の取り組みは、書籍の販売だけにとどまらない。

「買った本をコーヒーを飲みながらすぐに読みたい」というお客さんからのリクエストがきっかけで、2015年からは、地域のコーヒー店や洋菓子店とのコラボレーションしての「ブック&マルシェ」という企画がスタートした。新型コロナウイルスの感染拡大の影響でお休みをしていた期間を除けば、年に2回、春と秋に開催し、毎回たくさんの人が集うという。

「ブック&マルシェ」の様子(写真提供:中島さん)

美智子さんは「通常の営業時間では、毎日来てくださるお客様とそんなにゆっくりお話ができないこともあるのですが、イベントの日はわりとゆっくりお話できたりとか、コミュニケーションが取れるので、私自身も楽しみにしているイベントです」と、話す。

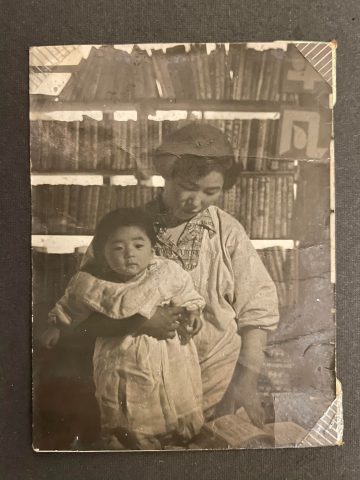

地域の人との距離が近いのは、創業当時から。創業者である康吉さんの母、中島美登里(なかじまみどり)さんも、毎年お正月には800枚もの年賀状を書いていたそうだ。地域の人たちとの強い絆の中で育まれてきたといっても過言ではない中島書店の原点を探るべく、康吉さんに創業当時の話を伺った。

中島康吉さんと母・美登里さん(写真提供:中島さん)

7坪からスタートしたまちの書店

「母は、もともと看護師をやっていたのですが、その頃、女性は結婚すると職を離れなければならなかった時代でした。母は本好きだったので、退職した後に自ら古本屋と貸本屋をスタートさせたというのが、中島書店の原点です。最初は、旧JR塩尻駅があった塩尻市の大門地区の7坪の敷地に店舗を構えました」

当時の読書といえば、図鑑や文学全集などの学術書を読んで知識を深めることを目指す“知的読書”が主流。しかし、美登里さんは、発売されて間もなかった漫画本にいち早く目をつけたという。

「母は、時代の潮流や世の中から求められることなどを見極める、優れた感性を持った人だったですねえ。漫画本が出た時、『これからは絶対に漫画本が読まれる時代になる』ということをいち早く察知して、それまで古本や貸本を並べていたところを徐々に漫画本で埋めるようになったんですよ」

その後、美登里さんが予想したように、漫画本をはじめ雑誌などの娯楽を目的にした書物が次第に売れ始め、大量生産が始まると出版産業はさらに発展の一途を辿っていくことになる。市場の成長に伴い、中島書店も移転や拡張を重ね、今の場所に落ち着いたのは1987年のこと。現在は合計約6万冊の新刊書を取り扱う総合書店となっている。

物心がついた頃から常に本に囲まれる生活だったという康吉さん。一人息子だったこともあり、両親が営む書店の事業を継業することは、幼いころから意識していたそう。

「小学校の時、実家がお寺という担任の先生がいて、『親の仕事を継ぐっていうことはとても尊いことなんだぞ』って話をして下さったことがあるんですよ。ご自身も継ぐつもりでいらしたからそういう風に仰ったのだと思うのですが、自分にはそれがとても響いてしまってね。そんなもんだから本屋を継ぐというのは小さい頃から決めていました」

そんな康吉さんだが、意外にも本が読めなくて苦労した過去があったという。

本好きなのに、なかなか本を読めなかった幼少期

「小学生の時は、本が好きで、毎日図書館に行っては本を借りてくるのですが、1ページや2ページの壁があって、そこから先はなかなか。あまりにも本が読めなかったので、これはなんとかしなければと、高校時代は野球部の練習のあとに、松本市の書店に立ち寄って、アンデルセンとかの絵本から読み始めました」

周囲の友人との話題といえば本か映画だったという大学時代には、本格的に読書欲に火がつき、ついに3年次に長編小説として知られる帝政ロシアの作家レフ・トルストイの『戦争と平和』、『アンナ・カレーニナ』を読破し、自信がついたという康吉さん。実家の本屋を継ぐために東京の本屋で2年ほど働いたあと、中島書店の運営に関わり始めた。

康吉さんの長女で、現在は中島書店の経営や日々の業務を一緒に行っている美智子さんも、幼少期は「あまり本を読むタイプではなかった」と振り返る。

「実家が本屋なので、お店にもたくさん本があるし、本の重さで家が潰れるんじゃないかと心配になるくらい本があったくらい、生まれた時からずっと本に囲まれて育ってきたんですよね。でも、学校の勉強は数学が一番得意で、文章を読むより、計算したり問題を解いてばかりいました。ただ、お父さんにお薦めされた本は、すごく集中して読めたんです。それで、だんだんと本が読めるようになっていきました」

康吉さんからお薦めされた思い出の本は、ミヒャエル・エンデの『モモ』や、上橋菜穂子の『狐笛のかなた』。どちらも大人になった今でも楽しめる一冊だ。

高校卒業後は東京の大学に進学するも、生まれ育った地元に愛着があった美智子さん。就活を機にUターンを決意し、地元の企業に就職した。中島書店で働くようになったのは、2013年のこと。前職を退職し、転職活動をしているタイミングで康吉さんから働いてみないかと誘われたことがきっかけだった。

「両親と働く経験はなかなか出来ることではないですし、尊いことだと感じます。地域の書店として地域に寄り添って一生懸命働いている両親の背中をみて、改めて感謝の気持ちが大きくなりました。」(美智子さん)

おふたりに共通する「本好きなのに、なかなか本が読めなかった」過去。時間をかけて本の良さを知っていった経験があるからこそ、伝えられることがあるのかもしれない。おふたりが考える本の魅力とは一体どのようなものなのだろうか。

本を通して自分たちが伝えられること

「私にとって、本とは『心を豊かにしてくれるもの』です。悩みを抱えている時や、忙しくて余裕がない時も、1冊の本に向き合う時間を取ると、不思議と心が軽くなって、良い時間を過ごせた充実感で満たされます」と、美智子さんは自らの実体験を通して感じている本の魅力を語る。

スマートフォンが普及し、インターネットがインフラの一部になるほど情報化した現代社会では、時間に追われ多忙な日々を過ごす人も多い。そんななか、自分のペースで1冊の本と向き合う時間をとることで、本は私たちの心にゆとりをもたらし、また頑張ろうと思えるような活力をくれるのかもしれない。

もう一つ、本には、私たちに気付きを与えてくれる力がある。そのことに改めて気付かされた出来事が直近であったという。ロシアによるウクライナ侵攻のニュースがきっかけだった。

「ロシアがウクライナに攻め入った時に、本当にびっくりしちゃってね。初めて見る戦争の悲惨な現実に震えが止まりませんでした。なぜこんなことが起きるのか、一人の人間として、書店人として、何かできることはないか必死に考えました。そして、考えに考えた末、平和の本を集めたフェアをやろうと決意したんです。そうしたら、従業員さん全員が関わってくれてね。自分たちの読書経験とか知識を総動員して、平和を願うコーナーをつくることができたんです」(康吉さん)

コーナーの名前は「いま、平和を想う」とし、従業員総出で、自分の読書体験の中で感銘を受けた平和に関連する本をリストアップした。そうして集まったのは歴史書だけでなく、漫画や絵本など、80種類、計130冊ほどの本。中心には、ロシア民話の「おおきなかぶ」と、ウクライナ民話の「てぶくろ」を据えて、「いま、平和を想う」の企画がスタートした。

「いま、平和を想う」コーナー(写真提供:中島さん)

「この取り組みは多くのお客様からのご支持をいただき、新聞、テレビなどで紹介され、信濃毎日新聞の社説でも取り上げられました。しかし、戦況は長期化し、犠牲者は増える一方です。文学をはじめ芸術、スポーツなどの人間の真剣な営みには、力が宿ります。その時発せられる想いは、遠く海を越え、山を越えて、心ある人々に必ず届くと信じています。そのことを胸に刻み、これからも『いま、平和を想う』のコーナーのメンテナンスを心がけたいと思います」(康吉さん)

企画に際して寄稿したメッセージ・パネル「『いま、平和を想う』ブックフェアに寄せて」には、「読書は人の心を耕してくれます」と、記されていた。中島書店は、人々の心を耕す本を届ける活動を、日々、続けているともいうことができる。

まちのなかの居場所の一つであってほしい

中島書店にとって本を届けるとは、届ける先の誰かを想いながら、本を選ぶことでもある。もちろん、本自体の面白さも考慮しながら選書や棚をつくっているが、新しく本を発注する時、入荷してきた本の箱を開ける時、思い浮かべるのは、日々やりとりするお客さんの顔だという。

「本の仕入れの時にもやっぱりお客さんを見ながら本を選んでいます。これはあの人やあの人だったら好きだろうな、とか。ビジネスだからとかではなく、お客さんを大切にするという“仕える”というのが、創業者である母がやってきたことなんですよね。母に比べると、まだまだですけどね」(康吉さん)

タイトルや詳細を明かさず、袋に書かれたテーマや気分から未知の処方本に出会える「Biblio therapy(ビブリオセラピー)」(写真提供:中島さん)

「今後中島書店がどのような場所になっていってほしいか」という問いに、美智子さんは「『まちの好きな居場所の一つ』になってもらえたら」と話す。

「私は地域に根ざして生きるっていうのがすごく好きで、地元の居酒屋に行ったり、洋服屋に行ったり。旅行先ではその地域の本屋さんに立ち寄ります。そのまちに住みながら、好きな人や店を探して見つけていくのが本当に好きなんですよね。だからこそ、中島書店もそうであってほしいという想いがあります」

中島書店を通して、本が好きになり、本によって心が豊かになっていく人が増えていく。その絶え間ない日々の営みの中にこそ、まちの書店が今後も求められ、続いていくためのヒントがあるのかもしれない。

中島書店が地域の人から愛される所以は、バライエティに富んだ本の選書やさまざまな企画を行うなどのコンテンツのユニークさだけではない。それらの源泉となっている、地域の人たちを大切にし、日々の業務の中で淡々とその想いを届け続ける、真摯な姿勢と態度にあった。

取材:2023年9月

text:岩井美咲 photo:遠藤愛弓、本人提供

edit:今井斐子、近藤沙紀

![塩尻耕人[未来を耕すヒト]](../../assets/img/common/header_logo.png)